Das Bredenmoor

Was ist ein Moor?

Moore sind natürliche Lebensräume, die auf undurchlässigen mineralischen Untergründen entstehen. Das Wasser kann kaum abfließen, so dass sie ständig feucht bis nass sind. In Mooren wachsen spezialisierte Pflanzen, die mit wenig Nährstoffen auskommen.

Wie entstehen Moore?

Der Höhepunkt der Moorbildung in unseren Breiten begann nach Ende der letzten Eiszeit (der Weichsel-Kaltzeit) vor etwa 12.000 Jahren als sich das Klima allmählich wieder erwärmte. Zunächst fielen sehr viele Niederschläge. Gleichzeitig schmolzen die Gletscher und setzten zusätzlich eine große Menge an Wasser frei. Der Grundwasserspiegel stieg dadurch stark an und zahlreiche Täler, Senken und Niederungen wurden überflutet. So veränderte sich die Vegetation, es wuchsen vermehrt feuchtigkeitsliebende Pflanzen. An den Stellen, an denen die Pflanzen auch nach ihrem Absterben nicht abgebaut werden konnten, bildeten sich Moore.

Welche Moorarten gibt es?

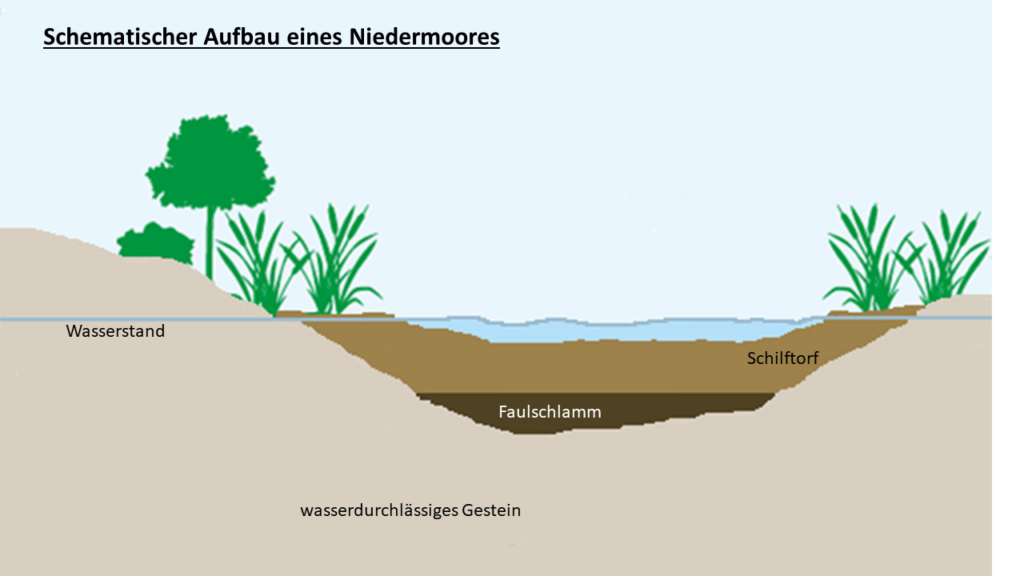

Niedermoor

Niedermoore können sich dann bilden, wenn sich in Senken nährstoffreiches Wasser sammelt. Sie bekommen nicht nur Regenwasser ab, sondern liegen auch im Bereich des Grundwassers. Niedermoore sind oft aus verlandeten Seen und Teichen entstanden. Durch den Nährstoffreichtum bieten sie günstige Bedingungen für einen individuen- und artenreichen Pflanzen- und Tierbestand.

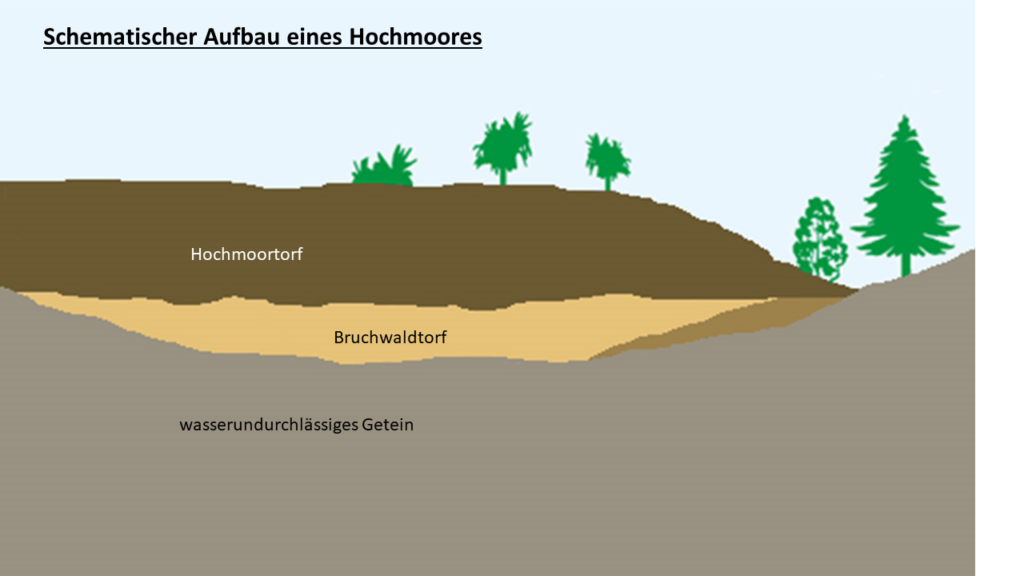

Hochmoor

Hochmoore sind Regenwassermoore, die in Gebieten entstehen, in denen die Niederschlagsmenge größer ist als der Wasserverlust durch Verdunstung und Abflüsse. Ein weiteres Kennzeichen für Hochmoore ist ein sehr saurer, mineral- und sauerstoffarmer Wasserhaushalt. In Hochmooren wachsen spezialisierte Pflanzen, die mit wenigen Nährstoffen auskommen.

Zwischenmoor

In Regionen mit vielen Niederschlägen kann sich ein Niedermoor auch zu einem Hochmoor entwickeln. Die Übergangsphase nennt man Zwischenmoor oder Übergangsmoor.

Woraus bestehen Moore?

Im Niedermoor finden sich hauptsächlich Binsen, Schilf- und Sauergräser sowie Moose. Hauptmoorbildner im Hochmoor sind Torfmoose, lateinisch: Sphagnum.

Durch hohe Wasserstände und einen Mangel an Sauerstoff im Boden ist die Biomasseproduktion der Pflanzen größer als ihr Abbau. Das abgestorbene Pflanzenmaterial sammelt sich an und wird nach und nach zu Torf. Pro Jahr wächst die Torfschicht eines intakten Hochmoores um rund einen Millimeter.

Es wird hier unterschieden zwischen Bunkerde, Weißtorf und Schwarztorf. Bunkerde ist die oberste Moorschicht. Darunter folgt der Weißtorf. Dieser ist mäßig zersetzt und durch wenig Auflast gering verdichtet. Abschließend folgt der Schwarztorf, die älteste Schicht im Moorkörper. Die Zersetzung ist weiter fortgeschritten und durch höhere Auflast ist der Schwarztorf stärker verdichtet als der Weißtorf.

Die Geschichte des Bredenmoores

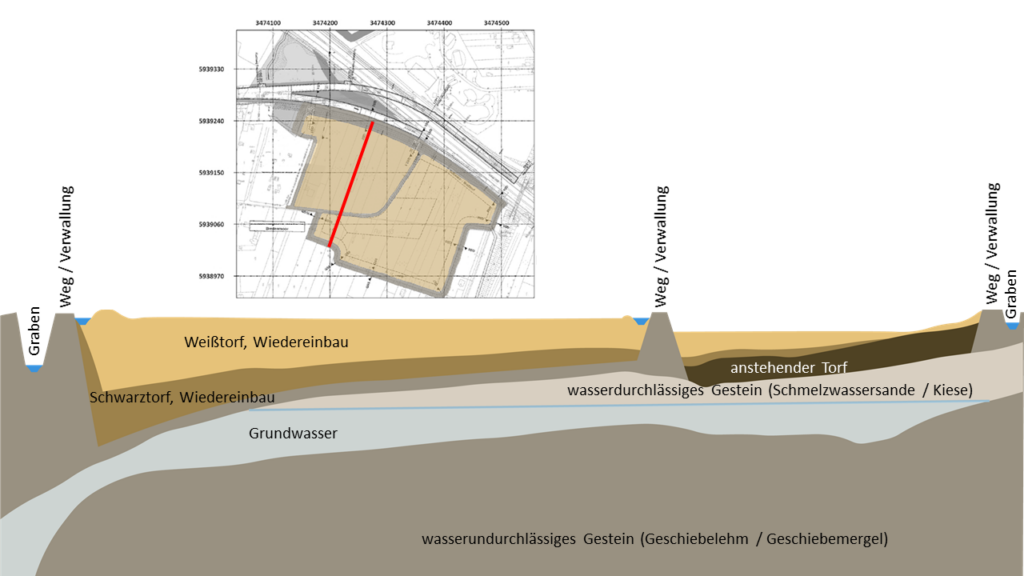

Im Bereich des Bredenmoores standen ursprünglich bis zur Geländeoberfläche Hochmoortorfe (Weißtorfe über Schwarztorfen) an. Durch den Torfabbau, landwirtschaftliche Nutzung und zu viel Entwässerung in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bis in die 60erJahre des 20. Jahrhunderts wurde die natürliche Vegetation des Bredenmoores weitestgehend zerstört.

Im Rahmen des Baus des Hafentunnels wurde das so gut wie ausgetrocknete Bredenmoor renaturiert und wiedervernässt. Insgesamt ist so ein ca.70.000 Quadratmeter großes Naherholungsgebiet mit moortypischer Tier- und Pflanzenvielfalt entstanden. Durch feste, wasserundurchlässige Wälle am Rand des Moores wird das Regenwasser wie in einer Badewanne gehalten. Das dafür verwendete Material (Geschiebelehm) entstammt dem Tunnel-Aushub. Teilweise wurden im Bredenmoor während der Bauphase umgelagerte Torfe entsprechend der ursprünglichen Abfolge wieder eingebaut. Es wurden Abflüsse eingebaut, die es ermöglichen die Wasserstände im Gebiet zu regulieren.

Sehr hohe Wasserstände begünstigen die Ausbreitung moortypischer Pflanzen. Im Zuge dieser Renaturierungsarbeiten ist ein Wegesystem angelegt worden, das es ermöglicht, die Entwicklung des Hochmoores direkt mitzuerleben.

Warum sind intakte Moore so wichtig?

Klimaschutz

Der Klimawandel hat auf unser tägliches Leben immer größere Auswirkungen. Auch Moore werden mittlerweile immer mehr unter Klimaschutz-Aspekten betrachtet: Die dicken Torfschichten in entwässerten Mooren verrotten, sobald sie in Kontakt mit der Luft kommen. Klimagase wie Kohlenstoffdioxid und Methan entstehen als Folge und werden freigesetzt. Der hohe Wasserstand verhinderte das vorher. Forschungsergebnisse zeigen, dass die Wiedervernässung (Renaturierung) von Mooren zur Vermeidung dieser Klimagasentstehung sehr wirksam ist. Ein intaktes wachsendes Moor stellt eine Senke für den Kohlenstoff dar. Es setzt nicht nur keine Klimagase frei, es bindet durch die Vegetation zusätzlich Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre.

Die Moore sind wichtige Wasser– und Kohlenstoffspeicher.

Moore bestehen aus bis zu 95% Wasser. Sie sind daher hochwirksame Wasserdepots, die eine Gefahr von Überschwemmungen und Flutkatastrophen vermeiden können. Außerdem wird beinahe die Hälfte des als Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre vorhandenen Kohlenstoffs durch Moorpflanzen aufgenommen und im Torf gebunden.

Artenvielfalt und Naturschutz

In den Mooren wachsen viele seltene spezialisierte Pflanzenarten und bieten Heimat und Rückzugsgebiete für viele bedrohte Tierarten. Moore sind heute selten geworden. Das Bundesnaturschutzgesetz stellt grundsätzlich alle Moore unter Schutz und untersagt deren Zerstörung.